병원 진료 때문에 연차내고 서울에 갔던 날, 집으로 바로 돌아오기 아쉬워 국립중앙박물관에 들렀다.

합스부르크 특별전 입장까지 시간이 비어서 이왕 간김에 외규장각 의궤 특별전을 보기로 했다.

상설전시실 사이에서 특별전시실 찾느라 좀 헤맸다. (자주 안오는 티가 남...;;)

위치 안내판이 붙어있는 기둥 오른쪽으로 들어가면 기념품샵인데 이 기념품샵 맞은편이 매표소다.

사실은 의궤에 대해 잘 알지못했다.

외규장각 의궤가 프랑스로부터 돌아왔다는 뉴스를 본 기억이 있는 정도. 그것도 완전한 반환이 아닌지라 당시 뉴스를 보면서 궁시렁댔던 기억이 난다.

좀 더 찾아보니, 병인양요 때 프랑스군이 강화도 외규장각에서 약탈한 것을 영구임대 형식-내 기억이 맞았다-으로 돌아온 것이라 한다.

이번 전시는 외규장각 의궤 귀환 10주년을 기념한 것이다.

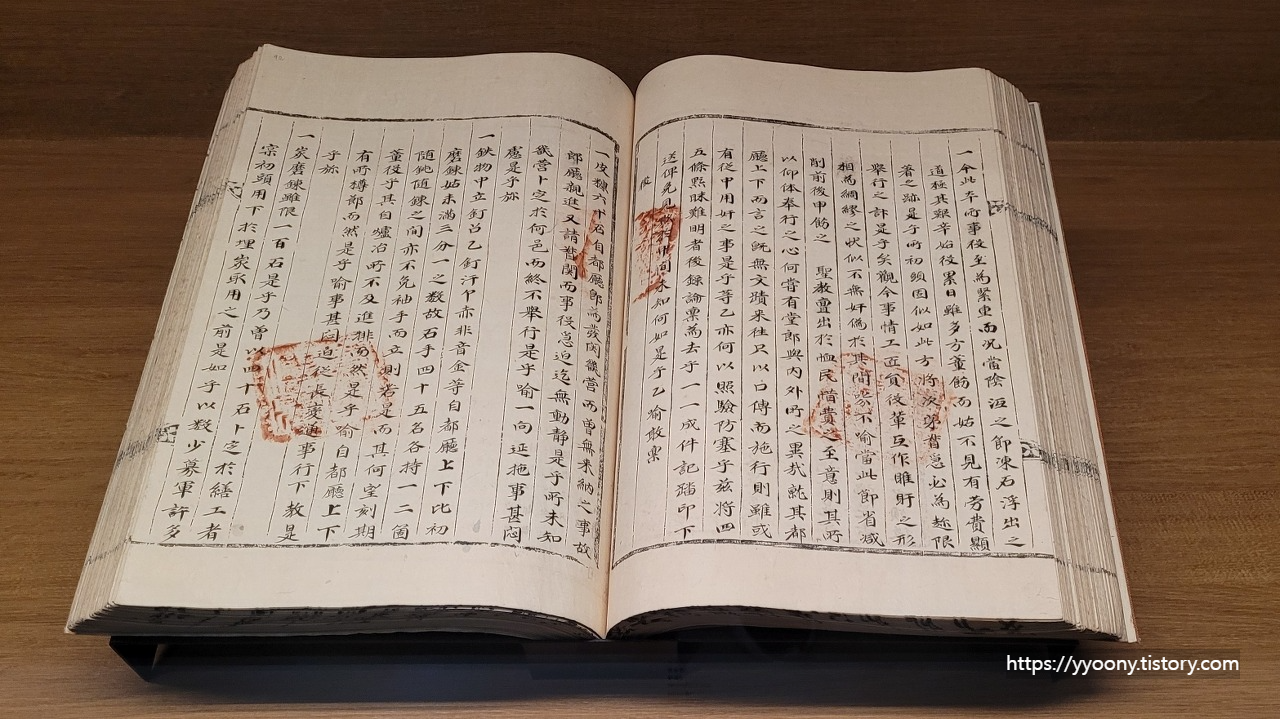

의궤는 조선왕실의 행사보고서로

행사가 끝난 후에 행사의 모든 과정을 정리해 만든 책이고,

기록의 목적은 다음 번 행사를 준비하는 사람들이 이를 참고하여 예법에 맞게 준비하게 하기 위함이다.

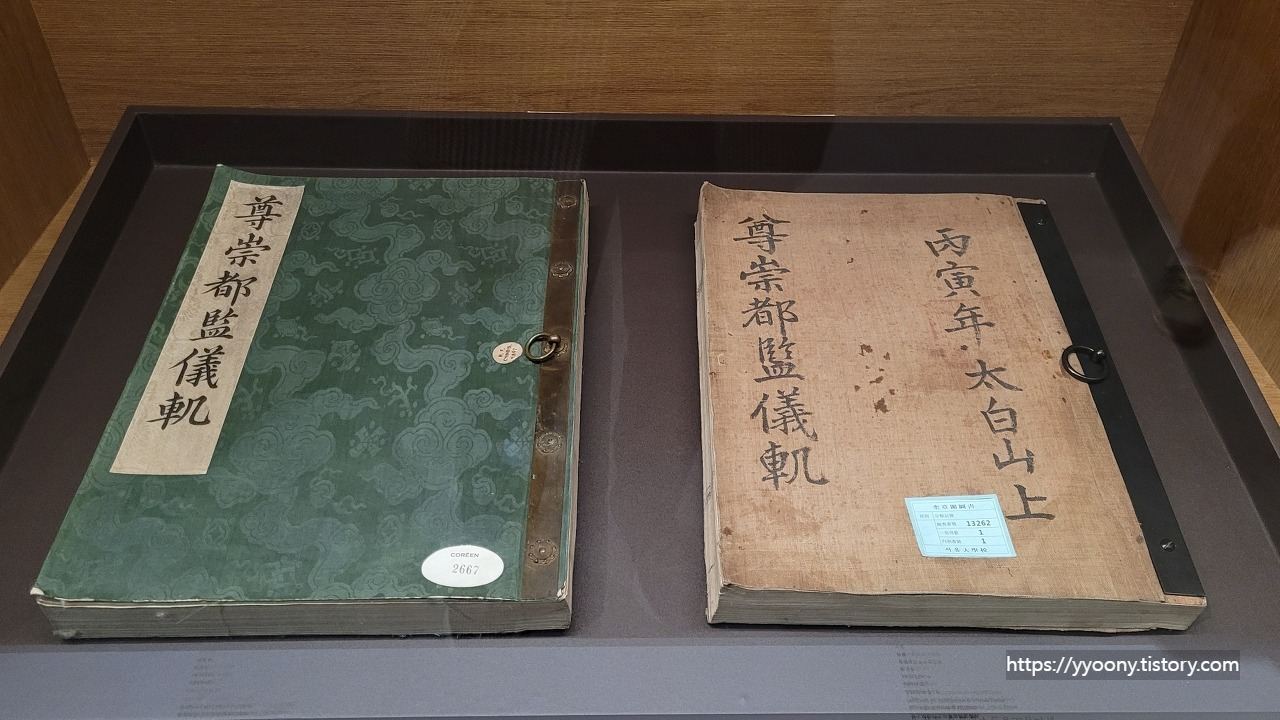

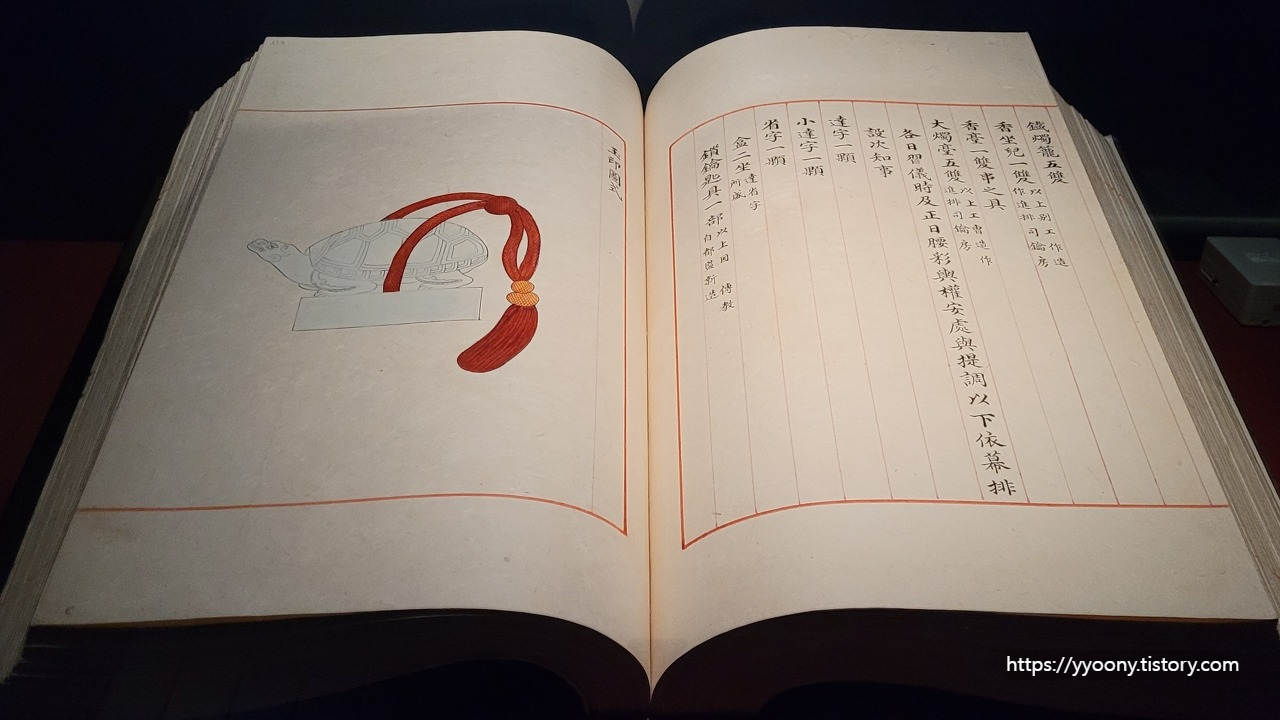

의궤는 한 번 만들 때 왕을 위한 어람용 의궤와 관청이나 서고 등에 보관하기 위한 분상용 의궤로 나누어 같은 내용으로 여러 권 만들었다고 한다.

프랑스에서 돌아온-'반환한' 이라는 표현을 못 쓰는게 슬프구먼- 의궤는 대부분 어람용 의궤였기 때문에 그 가치가 더 크다고 했다.

왕을 위한 의궤라는 점에서 분상용 의궤보다는 더 잘 만들어졌을 거라고 막연히 생각했지만

표지만 봐도 퀄리티의 차이를 한 번에 확인할 수 있었다.

딱 봐도 왼쪽 책이 더 고급스러워 보이는데

책표지 재료도 어람용은 고급비단-표지 제목도 흰 비단 위에 쓰여진 것-, 분상용은 삼베다.

책 종이(두껍고 매끈한 고급종이/일반종이)와 책장을 엮는 방식 (놋쇠/쇠, 국화꽃모양 못/일반 못) 등에서도 당연히 어람용/분상용 차이가 있었다.

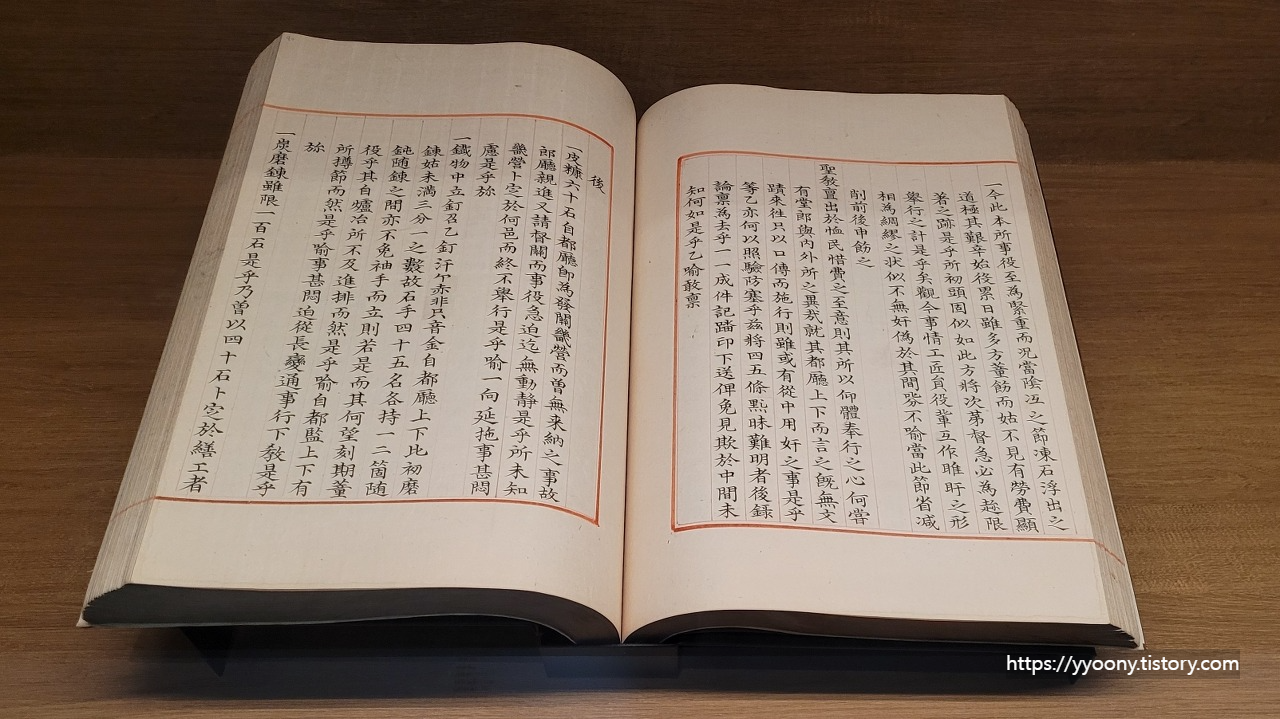

표지만 차이가 있는게 아니다.

빈 종이에 공책처럼 줄-공책은 가로줄이지만 여긴 세로줄-을 긋는 것도 달랐고 (붉은색으로 화원이 직접 그음/나무틀에 먹물 묻혀 찍어냄)

글씨체 (글씨 잘 쓰는 전문 관원을 선발해 반듯하게 정성껏 씀/글씨쓰기를 담당하는 관원이 일반 글씨체로 씀)와

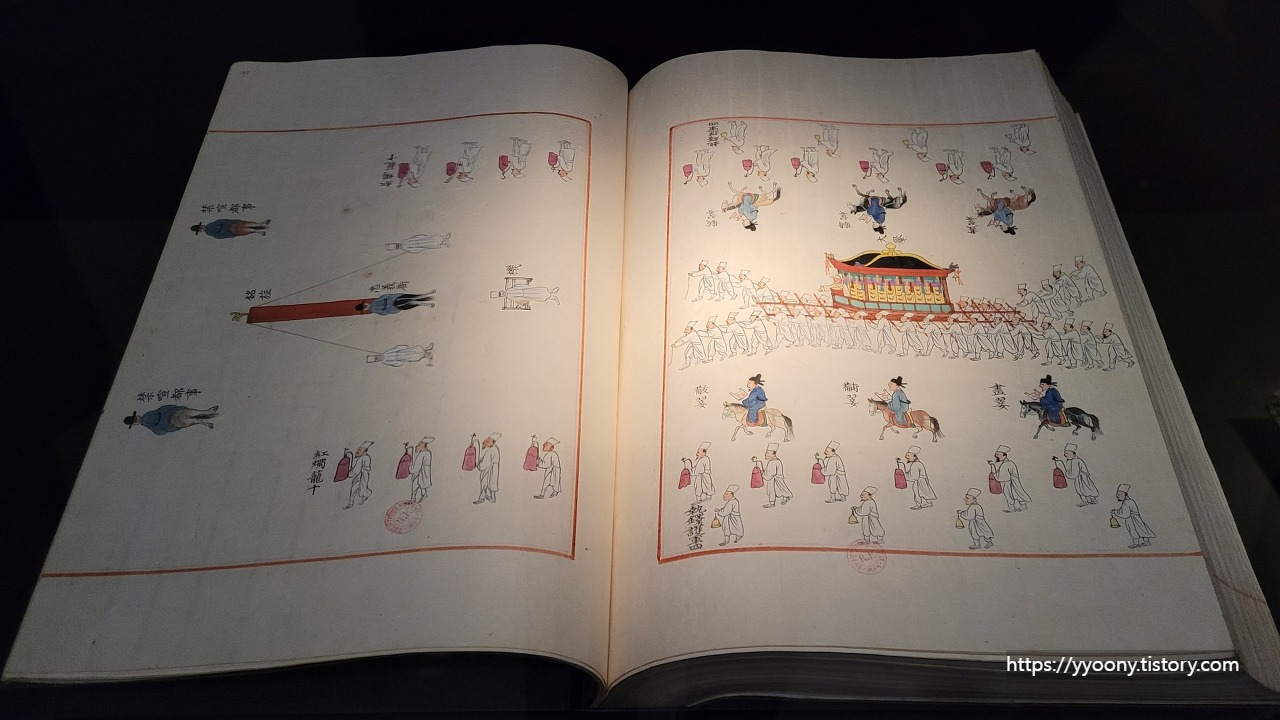

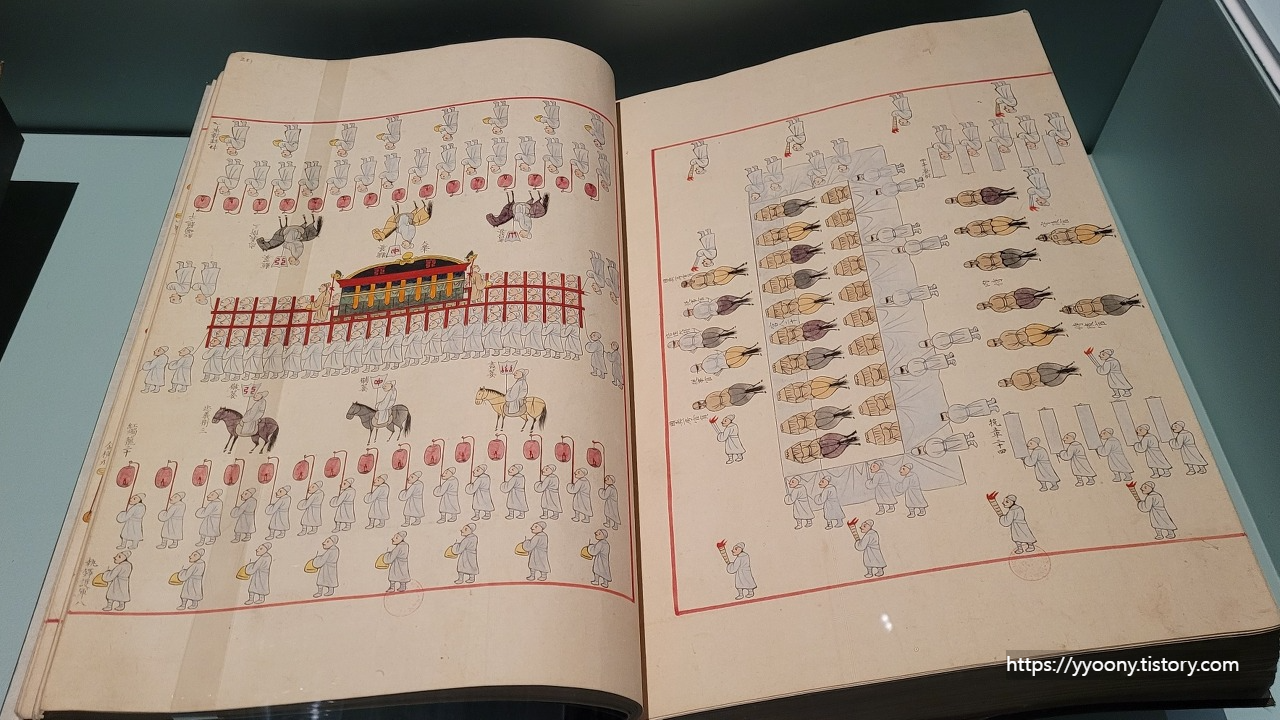

그림 (화원이 손으로 밑그림을 그린 후 채색/반복되는 인물의 경우 나무에 새겨 도장처럼 찍은 후 채색)에서도 차이가 있다.

바로 아래가 어람용이고 그 아래가 분상용인데

어람용이 확실히 깨끗하고 단정하게 쓰여있다.

의궤를 만드는 관원을 상상하니 현대인과 다를 바 없다는 생각이 들어 좀 재밌었는데,

어람용은 마치 임원에게 올릴 보고자료를 만드는 우리 모습같았고

분상용은 단순 반복 잡업을 어떻게하면 효율적으로 할 수 있을지 궁리하는 모습같아서

괜히 피식 웃음이 나왔다.

투명 유리문이 달린 책장에 의궤들이 눕혀있는데

저 의궤들이 진품인지 전시용으로 재현한건지는 모르겠다.

의궤만드는 과정이 짧은 영상으로 소개돼서 후자가 아닐까 싶기는하지만...

발인행렬을 그린 '반차도'라는데,

이번 전시에서 본 첫 그림이라 처음 보는 순간 사극 <이산> 에 나왔던 도화서가 떠올랐다. 도화서 화원들이 열심히 그렸겠구나 싶었다.ㅎㅎ

그림이 매우 상세하고 색채도 선명해서 사진을 찍어봤다.

(오른쪽 페이지의) 관을 실은 가마를 기준으로 오른쪽 행렬을 상하반전되게 그린 것도 독특하다.

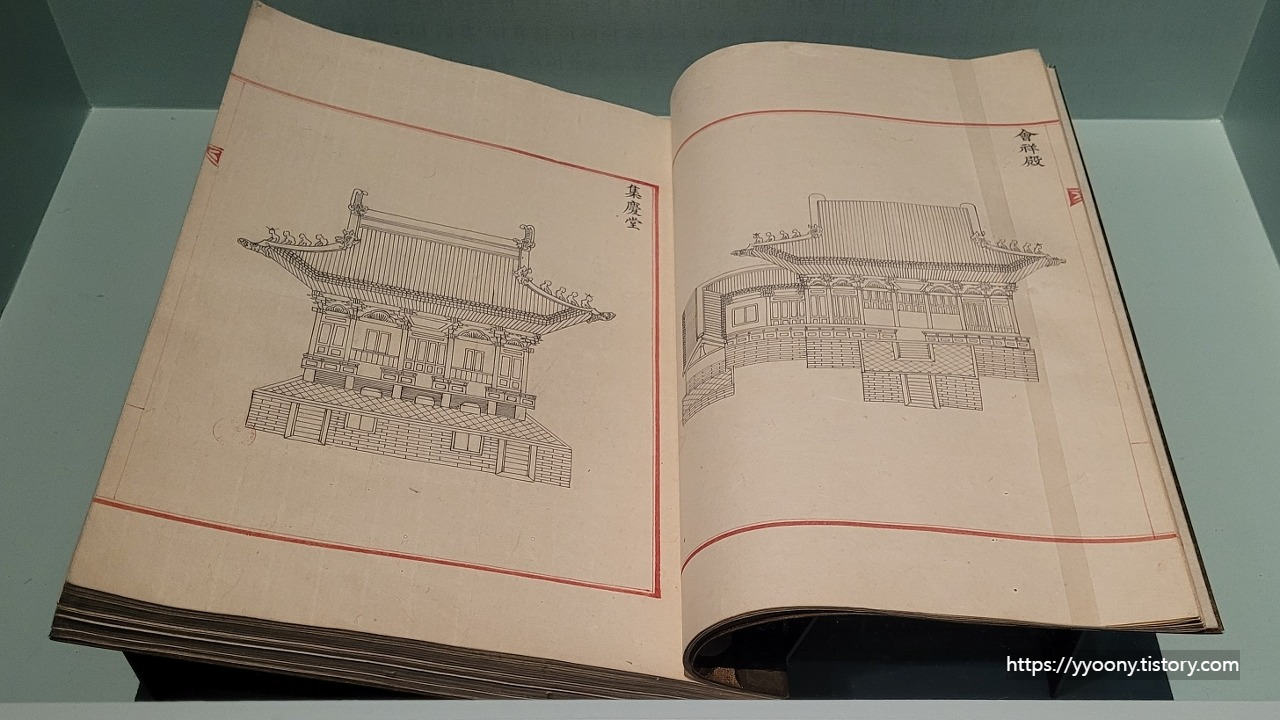

의궤는 주로 글 위주이고 그림은 글을 보완하는 정도로만 있을거라고 생각했는데 그것도 아닌가보다. 거의 설계서 수준의 상세한 그림이다.

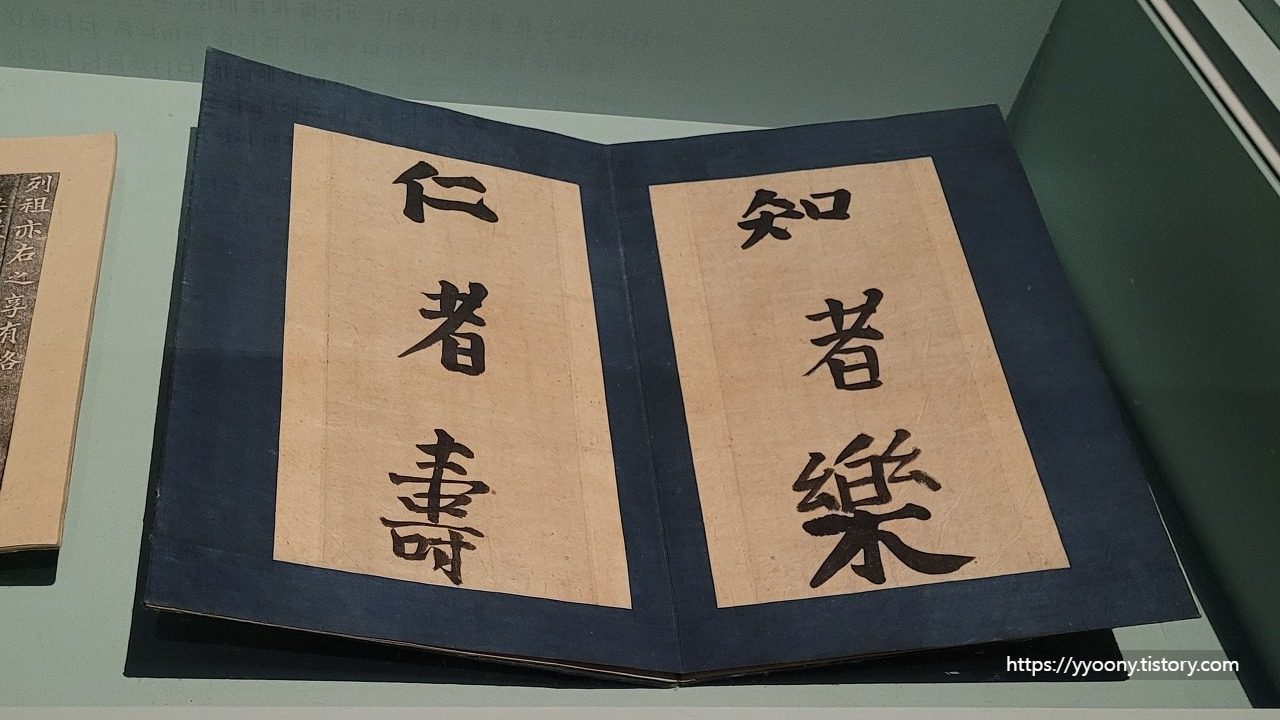

익종이 11살 때 쓴 글씨.

교육을 담당하던 관원에게 준 것이란다. 초등학교 4학년 정도의 어린 애가 붓글씨를 쓰고있는 모습을 상상하니 귀여워서 찍어봤다.

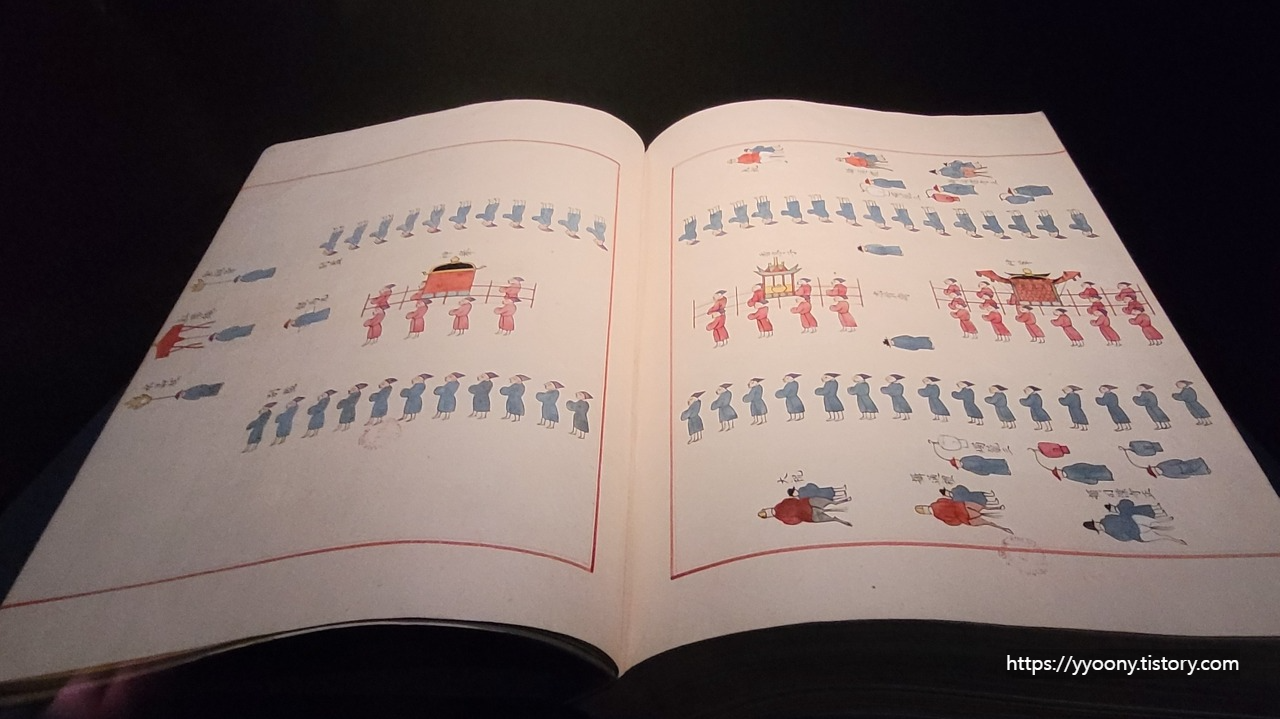

확실히 왕의 발인행렬이라 그런지 저 위의 왕세손 발인행렬과는 규모 면에서 차이가 크다.

발인반차도가 이 의궤에서는 30면에 걸쳐 수록되어 있다고 한다. (왕세손 의궤에서는 28면)

특히 효종국장도감의궤에 대해서는 관객참여형 영상도 있었는데

눈으로만 설명을 읽어 슬슬 지루해질 때쯤 영상이 딱 있어서 다시 집중할 수 있었다.

오른쪽 페이지의 발인행렬을 따르는 사람들에 대한 영상 설명이 기억에 남는다.

2번째 3번째 줄에 해당하는 20명 무리는 평소 왕을 모시던 여관들이라 했다. 왕의 최측근들이었기에 가장 앞에서 따라가고, 여자들이라 얼굴을 비롯해 큰 흰천으로 가리고 따라가는 거라고.

그 다음 4번째 줄은 왕을 모시던 내시들.

5번째 줄 오른쪽이 장례를 주관했던 이-효종 때는 좌의정-라고한다.

신하들이 가장 앞에서 따라갈 것같았는데 의외였다.

평소 왕을 모시던 이들이 최우선인걸 보고 왕과의 유대가 그만큼 컸고, 그 유대에 대한 대우로 앞 자리를 배정 받은게 아닌가 조심스럽게 짐작해본다.

정조의 맏아들-<이산>에서 한지민 아들- 문효세자를 세자로 책봉한 과정을 담은 의궤

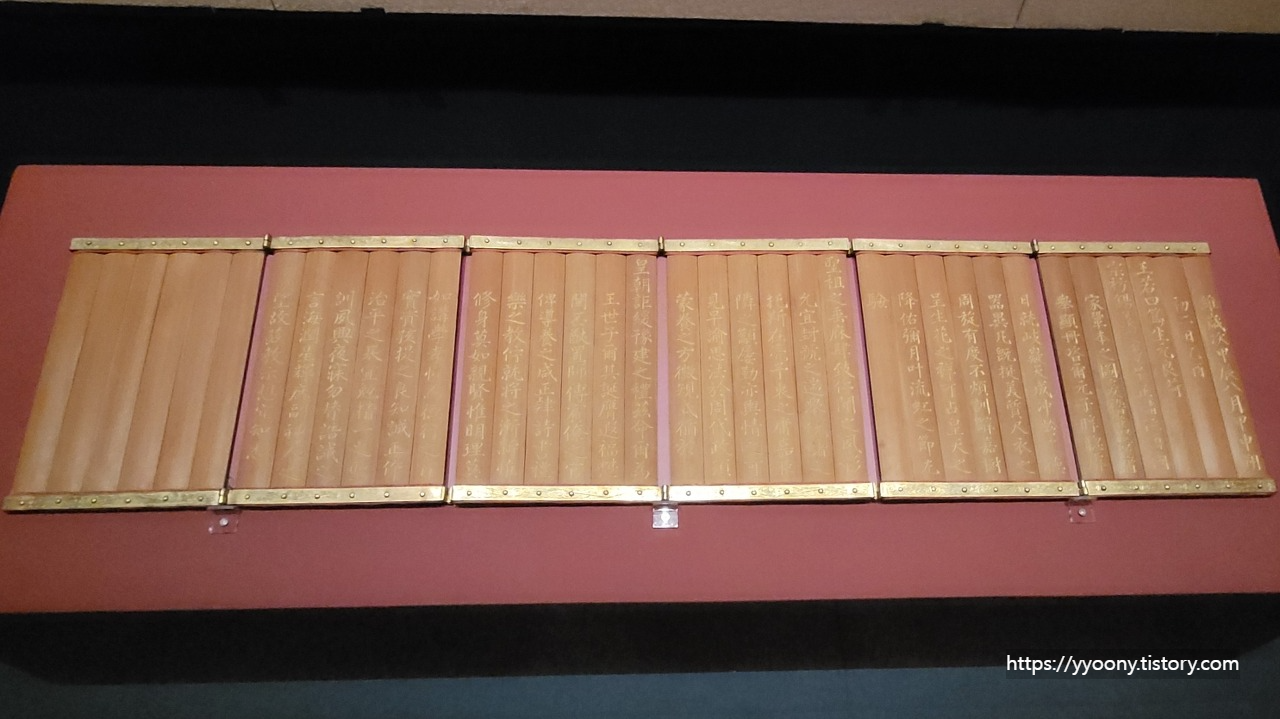

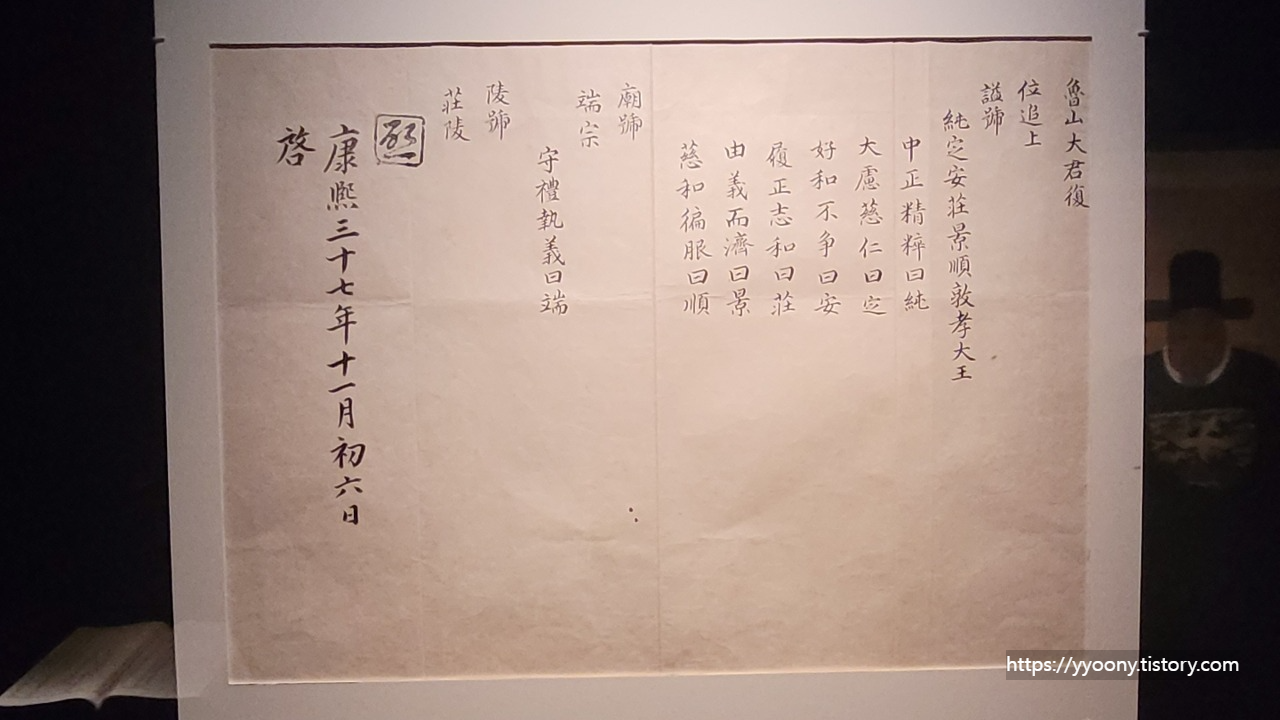

단종은 세조에 양위 후 상왕이 되었다가 노산군으로 강등되었고 다시 서인으로 강등되었다고 한다.

숙종 때 단종에 대한 재평가가 이루어지면서 왕의 지위를 회복하였고

노산군은 단종으로, 노산군부인은 정순왕후로 복위하였다.

이 단자에서 단종의 '단'은 예를 지키고 의를 고수하였다는 의미라고 설명한다.

단종이 세조에게 왕위를 물려주고 순리에 따라 처신한 것을 높이 평가한 것이라는데,

복위 절차상 형식적으로라도 긍정평가가 필요했겠지만

목에 칼을 들이대고 있는 사람에게 어쩔 수없이 귀중한 것을 내어준 것-어쩌면 생애 가장 치욕적이었을 수도 있는 순간-을 예와 의로 포장하다니

단종의 입장에서는 뭔가 모순적이라는 생각이 들었다.

아님 당시 관료들도 그럴듯한 이유를 찾기위해 머리를 쥐어 짰을라나..;;

그리고, 전시의 마지막.

어딘가에서 계속 음악소리가 난다 했더니 '기사년의 왕실 잔치'를 영상으로 보여주고 있었다.

혜경궁 홍씨의 입궁 60주년을 기념하여

순조가 혜경궁의 장수를 기원하기위해 새 옷감을 진상하는 진표리 의례를 열었고

왕실 친인척들이 모여 축하 잔치도 열었단다.

영상을 통해 잠시 엿본 왕실 잔치에서 기억에 남는 거라곤 '절'이다.

혜경궁 홍씨는 절을 참 많이 받았는데

순조와 왕후가 2번 절을 했고, 순조가 다시 2번.

참석인들이 '천세'를 외치며 3번 절하고, 또 다같이 '천세'를 외치며 3번.

도합 10번의 절을 받았다.ㅎㅎ

(혜경궁 홍씨가 비록 남편 복은 없었어도 자식과 손주 복은 있었던 것 같다.)

이 일련의 행사는 기사진표리진찬의궤로 기록되었고,

의궤에서의 그림 설명을 통해

아래와 같이 어령-궁중 잔치나 의식에서 춤을 추거나 노래를 한 여성-이 당시 입었던 옷을 복원했다고 한다.

비단 이 옷 뿐만이 아니다. 의궤를 통해 웬만한 조선시대 행사에 대한 복원도 가능할테니

이 의궤들이 지닌 가치가 얼마나 클지 상상이 안된다.

큰 기대를 하지 않고 관람한 전시였는데 예상보다 너무 재밌었고

조선시대에 이 같이 상세하고 높은 수준의 기록을 남겼다는게 감탄스러웠다.

지금 기준으로도 훌륭한데

몇백년 전에 이걸 만들기 위해 얼마나 많은 사람들이 각자의 자리에서 최선을 다했을지 조상님들께 경의를 표할 뿐이다.

'일상 > 끄적끄적' 카테고리의 다른 글

| [2023/01/02] 반성의 시간, 그리고 계묘년 목표 (0) | 2023.03.27 |

|---|---|

| [2022/12/31] 국립중앙박물관:: 합스부르크 600년, 매혹의 걸작들 (0) | 2023.03.26 |

| [2022/11/25] 1박 3일 여행이 가능할까 (0) | 2023.03.26 |

| [2022/11/24] 사랑니 발치 (1) | 2023.03.26 |

| [2022/11/10] 등잔 밑이 어두운... (0) | 2023.03.26 |